2023年6月 - 2023年12月

6.4

「如果沙皇政府最初不找托尔斯泰麻烦的话,事情也不会发展到这个地步。

在19世纪80年代,很少有人读过托尔斯泰关于宗教的作品;到了19世纪90年代,教会开始批判托尔斯泰,说他试图颠覆政府之后,托尔斯泰作品的非法印刷品才开始在各地大范围地流通。

到了1899年,当托尔斯泰发表《复活》时,他更为人所知的身份是社会批评家和宗教异见分子,而不是一名小说家。

……

教会和政府越攻击托尔斯泰,他的追随者就越多,直到1901年他被彻底开除教籍。

……

数百万从未读过小说的人开始阅读托尔斯泰的作品。」

——《娜塔莎之舞》

官方越禁什么,反而就越促进它的传播,这真是古今中外一遍遍反复验证的事:托翁的书,「四月之声」,《睡前消息》被下架的节目,六四事件……

6.6

下面这段对斯大林时期的记述让我久久不能忘记:

在那令人担惊受怕的叶若夫年代,有17个月我是在排队探监中度过的。一天,有人把我“认出来了”。排在我身后那个嘴唇毫无血色的女人,她虽然从未听说过我的名字,却突然从我们大家特有的麻木状态中苏醒过来,在我耳边低声问道(在那个地方人人都是悄声说话的):

“您能把这个都写出来吗?”

“能。”我说。

于是,在她那曾经是一张脸的部分掠过一丝似乎是微笑的表情。——阿赫玛托娃,《安魂曲》代序(1957)

6.16

最近在B站上就着弹幕重温了一些只看过一遍的经典电影,发现10年前的自己真的很严格,好多好电影都只给了三星,可能是刚开始大量看片的自己被一些神作震慑住了导致打分极其克制,现在才明白放在整个的电影长河中那些电影的位置

6.16

之前搜到池子的本名叫「王越池」,就觉得这名字可真好;最后真的做到了人名合一就更妙了

6.20

又重看了《阿甘正传》。

十几年前的自己:能这么把美国近代史串起来真挺厉害的;

现在的自己:这片竟然这么明目张胆不加掩饰地往你嘴里喂右派立场的吗!

6.24

在CK2的游戏中刚平完叛,看了眼信息,发现瓦格纳成叛军了

笑死我了

同为中世纪封建领主,我对普京目前的处境非常理解(

6.26

好像上个月就看到过那张「感觉50%以上的情侣之间根本就不熟」的吐槽截图,昨天在豆瓣又看到有人转。当时我看到那段文字瞬间想起的是前女友老师的一句话:「我从没听说过有人因为这个理由分手的」。

但是我至今不能确定我做得对不对,甚至是越来越不能确定了,这是件完全唯结果论的事情:倘若最终你的理想主义成真了,你做的就是对的;反之你会越来越成为奇特的社会少数人士(相对于那些同龄的老同学和朋友来说),不断反刍自己的做法

6.27

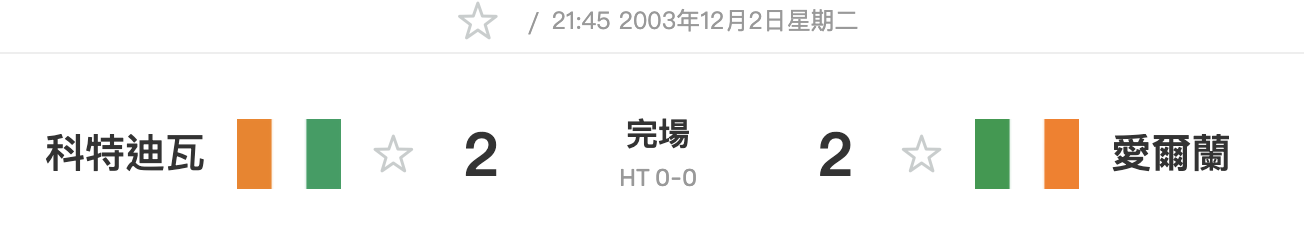

翻维基看到科特迪瓦和爱尔兰国旗是最容易混淆的国旗,于是去搜了一下,真有这么一场世界上最对称的足球赛:

6.29

还是穿戴整齐地赶在关店前三天去现场参与了多抓鱼线下门店的送别,并留了字。在墙上留字这种做法其实很有古人风味,让人想起佛光寺大殿的门板。

线下二手书店这种东西当然哪都好,就是太奢侈了。对于店家是租金贵,对于顾客是时间贵。我的留言下方的那句话是“伪文青花一小时公车路程来这里完成精神复健”就很说明问题,喜爱如我,也仅仅去过三次。

6.30

很喜欢《忽左忽右》里面请高林作为嘉宾的节目,每次都听得酣畅淋漓。不过听他节目的问题恰恰是因为他的讲述过于流畅,导致注意力稍不集中就会想「刚才这一大段是怎么引出来的?」

这种情况出现太多次之后,我终于反应过来高林老师就是高配版、真正言之有物版本的北京中年男人逢年过节饭桌侃大山发言,特点就是想到哪说到哪,我小时候真是听过太多,没想到有一天也会发现这种模式也是能聊出好内容来的。

7.3

之前看很喜欢的<Girlfriend Reviews>频道知道了”Backseat Gamer”这个词,指的是在一个人打游戏时旁边观看的那个人。频道主以自己的经历说明了只有少数游戏适合被观看,还专门做了一期视频专门总结了适合Backseat Gamer观看的游戏。

说实在的我之前没太想过这个问题,我总觉得只要是「真诚的推荐」,将心比心总是不会错的。然而后来我发现即使是位列她们推荐度第一(同时我也特别喜欢)的<The Last of Us>竟然也很难真正的安利出去,第一个场景一过就会立刻丢失兴趣。

相似地,电视剧也有这个问题。比如<Better Call Saul>第一季看快一半都明显没有吸引到对方。也许该仔细想想哪些是入坑门槛低到尘埃里的作品……万一还有机会能用得上呢。

7.6

《缺氧 Oxygen Not Included》这游戏玩了两天后觉得它很像小时候看机器猫里有一集,野比在纸上画了个秘密基地设计图,被一个道具给实现了的那种感觉,有整个的地下空间供你随意设计。但同时我觉得前期看的那些推荐语,说在这游戏里要用到物理、电路等各学科的多少知识等,无疑言过其实了,你并没有主动用到那些知识,你只是在利用游戏告诉你的机制而已。

翻豆瓣短评看到友邻@bamboobone 说「第一天玩到早上6点,第二天玩到早上8点,第三天玩到早上10点」真是太真实了!这玩意一上手不把循环搞起来就停不下来啊!

我的第一个档,「新海淀」,在七八十个周期还看起来一切田园牧歌般美好(甚至有心情挂风景画),却在90多周期毁于不可避免的食物供应崩溃

我的第二个档,「新回龙观」,发疯般地狂建好几排农业培育设施,在82周期看起来还很有希望

7.9

突然想到,粗略算下来,我收到过的所有礼物中,数量最多的单一类目竟然是钱包,至少收到过三次……

尤其是想到,钱包是属于那种正在消亡的事物,一下历史感就出来了(

如果把小时候从家长和长辈那里得到的东西也算上,那最多的是实体书。

而且如果把借出去就有去无回的书算在内的话,我送出最多的「礼物」也是实体书。

7.10

密集给自己做饭不到一年,曾经搓丝器这种神器是救我命的道具,但刚才给土豆削完皮后脑中第一次出现「与其去拿搓丝器还不如自己用刀切片方便」的念头(毕竟搓丝要小心翼翼不要搓到手,完事后还要洗净晾干之类),然后就三两下切完了……有种左上角跳了个游戏成就杯的感觉

7.13

继续记录《缺氧》这个游戏,我发现虽然它在建造新东西这块是即时反馈的,但那些导致崩档的问题都是经过超长时间才有反馈,而到你能发觉的时候档已经没法救了。

比如前文书说到我的第一个档崩于食物供应崩溃,这玩意只有到口粮突然大幅减少时才能发现,然后看到现种庄稼都要至少3周期才能收获,那时肯定早饿死了;

第二个当时看起来欣欣向荣的档则到了某一时刻突然发现所有小人都压力值爆表,整个基地有大哭的,有嚎叫的,有毁东西发泄的,我这才意识到这游戏在加技能点时还有个影响士气的设定;

第三个档奋二世之余烈,耕织不辍,谨慎加点,信心满满,到150多周期突然发现小人挨个患病,然后才惊觉整个基地已经笼罩在病菌之下……突然又明白了那一套与卫生相关的设定。

其他游戏你学会一件事的周期可能是5分钟、半小时,这游戏是20小时。

7.21

逛维基百科的「播出事故」条目偶然看到个早年台湾的李佳琦效应:

1974年11月24日,台視播出中國國民黨建黨80周年特別節目,其中竟然使用了歌頌當時中國共產黨中央委員會主席毛澤東的歌曲《東方紅》。

臺灣警備總司令部調查發現,是台視一名音效師從一張進口的背景音樂唱片中發現的;由於它是禁歌,台視從上到下都沒聽過,因此最終「矇混過關」。

事後,為了防止類似事件,有關部門組織了培訓班,播放《義勇軍進行曲》等一系列被禁的中國大陸歌曲,供各機關、媒體辨識。

7.29

才看到北京通过了一个《北京市实施〈中华人民共和国反恐怖主义法〉办法》,不光把地铁安检固定为法规了,还增加了「加油、租车、住乡村民宿、寄快递,都应进行身份查验」,新疆体验服的功能逐步下放了属于是。

可我真的不太相信回龙观和天通苑的早高峰能严格执行这个办法,之前我坐地铁通勤的时候早高峰就算不安检还要蛄蛹十几分钟才能进站,要再加上每人安检得堵成什么样?地铁方面也识趣地在这种大站的早高峰不安检。

不过这件事变成法规后可能也给了反制的手段,就是「如安全检查单位未按照规定进行安全检查,将由公安机关责令改正;拒不改正的,处5万元以下罚款」。到明年1月1号这个规定开始执行的时候,也许地铁会面临「若严格执行,通勤乘客会炸锅;若继续以前的方式,就每天吃罚单」的两难局面。

8.1

作为一个超喜欢竹内结子的人,我居然刚补她2004年的作品《借着雨点说爱你》。在看的时候,一有甜蜜的镜头,我就忍不住在脑内蒙太奇剧中两位主演在现实中的后续发展:二人奉子成婚,三年后中村狮童出轨,又协议离婚。

想起断断续续在看的《亲密关系》,结子姐姐当时难道是被书中描写的类似的虚假预期给蒙蔽了吗?

如果结子姐姐能躲过这段,会不会就能避免再婚后在2020年产后抑郁自杀的悲剧呢?

人生的选择真是完全说不清楚怎样才是正确答案,什么时候豁出去试一下能成就幸福的结局,什么时候又会开启一步错步步错的悲惨多米诺。

8.7

之前看有关残障人士权益的介绍时看到过「没有我们的参与,就不要替我们做决定」这个口号,印象很深;前两天逛维基的时候偶然看到波兰在1505年通过了一部叫《无新法》的法律,拉丁文直译是「无公众同意就无新事务」,即「少了我们,事情就与我们无关」。然后意识到这个看似很现代的思想的源头居然已经是500多年前了……

而我们这依然和明孝宗十八年(1505年)无甚分别,天天「坚持党的领导」

8.16

在b站看一个科普意识形态分类的视频,其中有一段审核不过黑屏了,翻评论区有人问:

「威权资本主义那段是因为在说北尼泊尔才不给放的吗?」

再往下滚了一屏,有人说:

「应该不是对号入座,东哈萨克斯坦是缝合怪主义,……」

笑死了,之前只看过西朝鲜这个指代,没想到不经意间已经有如此literally全方位的指代体系,就差个南蒙古/南俄罗斯就齐了

8.20

看王局前一阵的一期节目我才知道,香港人唱《愿荣光归香港》那是真的当年在游行时一边行进一边唱出来的,我满脑子都是法国人一边唱《马赛曲》一边驰援巴黎的描述。

这种诞生于斗争中、传唱于斗争中的歌曲当局想禁掉怕是不太可能,每次尝试大概仅仅是在这首歌的传奇上又新添了一笔而已

8.24

在墙内社交网站看到越来越多的哆啦A梦头像用户了,这种隐晦的政治宣示真是天朝独一份儿的现象orz

8.27

刚看到机核网发的声明,把一位公司负责人开除了,因为他「在朋友圈发布核污水话题的错误观点」……

看着生气,但还真没什么办法,作为一家商业公司,这也符合它的逻辑。

想起之前在书上看的:「一个社会的政治精英和普通公众对权力、政府、民主、政党、政治参与、合法性、政治竞争和暴力等重要问题的观念,很大程度上决定了一个国家拥有什么样的政治。」言论上也如是,统治机器的控制固然是一方面,整个社会的整体开明程度也是一方面,「什么样的土壤就得到什么样的言论自由度」,这大概就是所谓观念的水位吧。

8.28

我最近刚发现 IGN中国 读稿员的声音简直太好听了,我已经看了得有十几个自己压根不感兴趣的游戏的测评,就为了听她的配音

9.1

虚假、人为的偶像养成:48系偶像团体

真实、自发的偶像养成:战鹰

9.4

《瓦尔登湖》 的思想其实很适合与《理性乐观派》形成combo,前者号召人们不要被社会束缚而去追求自己真正想做的事,后者论述了人类发展到现在已经可以用相对极少的工作时间换取生活必须的东西(比如里面的一个例子是1800年工作一小时只能等价换取10分钟的照明时长,2000年则足足能换取300天的),那么怎么不浪费因为科技发展所省下来时间就可以用前者的思想来解答。

换句话说,现在你可以以更少的代价去「瓦尔登湖」。

PS. 梭罗说,「临时工是最独立的职业,每年只需工作三四十天即可(最低程度)养活自己」,感觉他一定会很喜欢现在的自由职业者

9.9

在微信读书看朱镕基讲话集,1991年一篇清理三角债的讲话里有很大一部分是在指导「卖不出去的产品就不要再继续生产出来占库存了」,这种市场经济下的常识竟然需要副总理亲自讲出来,计划经济和国企的低效率可见一斑

9.17

在微信读书评论中偶然看到有人推荐张千帆的《宪法学讲义》,然后发现这本书在豆瓣竟然锁评分评论(只有标题和封面的空页面),遂打开仔细看了第一章,确实特别直球,反复在说「没有周期选举,无法保证政府对人民负责」。

于是我去查了一下维基,看到一句「2019年2月,其主编的已于中国高校使用15年之久的教材《宪法学导论》遭下架,有传言称与其遭检举“鼓吹西方制度”有关」。Bingo

另外,在第二章里面写到了宪法的本质:宪法是一种限制法律的法律。所以我们这里宪法成为摆设,本质上是只有法律来限制公民的自由,却没有手段来限制法律本身。

9.20

我的AirPods Pro最近一打开就飙噪音,拖延一阵后终于拿到了店里维修。店员一通检测后说,这耳机已经过保了,修起来不值当的;另外以我们的经验这个噪音大概率是降噪芯片坏了,您把降噪功能关了就没噪音了。

我试了一下还真是。然后反应过来这话还挺魔幻的:一款降噪耳机的归宿竟然是噪音生成器。

9.20

去日式拉面店,店员的企业文化衫+日式头巾+日式围裙+日语欢迎词营造出的气氛,都抵不过他们胳膊上别着的写有「安全员」的红袖标所破的功

9.29

看到过于离谱的评论经常忍不住要回一下把理掰饬清楚,这在当今互联网气氛下是个极其自损的做法,但还是忍不住。

很多时候我真是在主观上不想与原评论者有互动,只是想在后来人看到这条评论时有另一个补充视角。(长毛象在回复一条嘟时可以把默认填上的@原作者 给删掉,只附加到这条thread但不会提醒任何人,就可以达到这个效果)

这种不想产生互动的惧怕随着原评论者逆天程度增加而增加,有时甚至回完之后我就好久都不敢再点开那个app,得做好完善的心理建设才能看对方的可能的激烈回复。

目前已经三天没有打开微信读书了,待我再建设建设。

10.7

在一个讨论各种性癖属于政治坐标系哪个位置的视频下面看到一个评论

“My fetish is a relationship full of love and respect.”

这种反差每次出现都一如既往地甜。

10.8

在B站首页刷出的视频里偶然知道了Caroline Konstnar,简直是世界上另一个papi酱,世另趴

首先,她俩竟然长得就很像

然后,她做的视频同样低俗幽默灵气无限

最后,她的油管个人简介是,Three words to describe me: smart, beautiful, talented, and humble.

她是Caroline,一个集美貌与才华于一身的谦虚女子

10.12

我刚发现前天国内体育媒体在高调报道「武磊成为国足历史射手王」——「六四」变成「不存在的日子」这种三缄其口的戏码看得多了,这次倒似乎是少见的如《1984》一般真拿篡改的事实当真相来报道的事例。

10.17

《睡前消息》的读新闻子栏目《小黛晨读》引用了两条锐评以色列总理内塔尼亚胡的消息,实在是太像阴阳怪气习了,弹幕一片「哈哈哈」

我就在想,不管怎么实名制,只会使这个本就充满了畸形浓度阴阳怪气的内网更加阴阳怪气罢了,不可能所有人都不说话的。

于是又想,苏联人留下了厨房偷偷聚起来聊天时针砭时弊的伟大的苏联笑话,我们可能会留下一些二义性拉满的阴阳怪气作品orz

10.28

被知乎有关吴尊友的问题下面大批的悼念回答震惊,出于好奇我去翻了一下他微博的合订本,他在12月7号之后的观点就随着总路线摇摆到对面去了啊,「复阳不必太关注」、「近期不会有大规模反弹」一直到「已经基本结束」。

如果他真的坚持自己之前的论调,我虽然不同意,但评价倒反而能高得多

10.29

Chandler这个角色几乎是我的Role Model,我心目中想要成为的自己就是像他那样,温暖、随和、不发脾气、为身边的人带来快乐,用幽默当武器解构生活中包括烦恼在内的一切

谢谢你塑造的伟大角色,Matthew.

11.2

「在公众场合表达」这件事在中国是非常稀缺的,这点在我不多的出境游经历中都能感受出来:在香港街头看到过质量超高的民间乐队表演,在东京街头看到过精彩绝伦的幽默互动魔术短剧,英国更是各种街头表演的发源地之一了。而在国内,街头除了人流之外大概只有广场舞这种自娱自乐,我见过的演唱者大多在古镇和景区,只有那里没有城管。

因此万圣节的街头cos真的是一种很新的东西,我都想不起上一次能被报道出来的街头表达是什么时候了,2001年国足打进世界杯之后的庆祝吗

PS. 写这条时搜到一条2018年的报道 ,成都「向社会招募街头艺人。经过选拔培训后,可以于本月月底在成都的指定地点开展街头艺术表演活动」……本来觉得街头艺人还要选拔和培训很魔幻,但又搜了一下发现还真有因为成都「至少给办证」主动去那里的表演者,因为其他地方是真不让演

11.4

之前我的discord就是AI绘画启动器,这两周加了个键政群组才体会到这玩意的自由度真的太高了,之前看到的「相当于自己搭了个网站」不算很夸张。

11.5

真是许多人下意识就会选择莫名其妙给人添堵的表达方式,比如我在爸妈家,取了个快递回来要放桌子上,我爸:“放地上,别什么东西都往桌子上放,快递盒子脏着呢”

我想了一下我要是表达同样的内容,会说:“放地上吧,快递盒子脏”

中间多出的内容就是literally“爹味”吧

11.8

看手机存储空间的时候发现Keep这么个跑步记录app居然占了3个多G,打开仔细查看,原来它自作主张偷偷下了1.5G的课程视频,还有1.26G「其他」

这已经不是这个app第一次膈应到我了,上次是在打开的时候蹦出来个「切换青少年模式」的提示框,对于一款记录app来说过于逆天了,青少年不能跑超过5公里是不是

11.11

有时会想自己2008年看到《零八宪章》时候的反应,我记得自己肯定是支持那些主张的,但也清楚地记得当时觉得那些东西「和自己并不切身相关」,所以支持仅仅停留在了脑中,并未有什么行动。

这说明我当时并不算标准意义上的反贼,大概只算个对管太多有反感的日子人。

真一步步越来越反,是越来越有「切肤之痛」——也就是体会到墙越来越高、审查越来越厉害的时候自然产生的对抗情绪,是一种「本来拥有的权利被活生生剥夺走」的体验。

由此引出两个问题,首先是我没法想象把墙的存在和变态的言论审查视为「中国天然存在的既定事实」而成长起来的新一代会怎么想问题。前两天在另一个论坛看到一个帖子中记录了一段,说「翻出来看到墙外大多数内容的文字是英文或者是繁体中文,就觉得自己“到了一个自己不该到的地方”」,这种思想钢印令人感叹,我仅有的类似的体验还真是自己第一次出国的时候,但我那是兴奋的体验,而他则是觉得自己在犯罪的惶恐。

第二则是,某种程度上的「切肤之痛」可能真是成为反贼的必要条件,它可能与当事人的利益相关,也可能只是被某起公共事件刺痛了内心。很明显的例子就是,我今年在各种地方看到无数人自称是在「疫情这几年」变成反贼的。

11.11

这些年我一个人看电影、一个人旅游、一个人自驾、一个人去做手术都没太感觉寂寞,倒是下面这件事每次想起来都觉得有点寂寞:近几年几乎每个让我喜欢上的事物都是我自己发现的……

我甚至能把它们连成树状图,因为在搜索A的时候偶然发现了B网站,然后B有播客于是在听B的时候知道了CDEF;又或者在Bilibili刷到了G的视频,于是又被推送了与之相关的H,并加入了H组织的Discord群……

这大概是我自己的问题?找到Soulmate很难,但找到一些可以互相安利新发现的心头好的朋友应该容易得多,只是我过于回避社交了

11.13

近来在玩的两个打地鼠游戏

- 拉黑推特中文推主评论区的那些黄推账号

- 举报喜欢的B站up主视频里面那些看起来不适或恶臭的弹幕

现在已经从点开推特评论区看到黄推觉得难受变成不拉黑俩黄推就觉得难受了

11.17

好不容易发现个科普政治学知识的有趣up主MHYYYY,竟然被一个叫未明子的up主威胁向国安部门举报他在YouTube发B站不能过审的完整版本……太恶心了。就像在知乎上看到有人说的,这种处心积虑挖人黑材料然后去举报的行为实在让人想起那十年,不寒而栗

11.19

打开知乎,首页看到这么一个有关生孩子的回答:

主张生的都在说孩子能给自己带来什么,主张不生的都在想自己能给孩子带来什么。

真就这样。

更没有同理心的反而更会把基因传承下去,这个世界大抵就是这德性了

11.24

前一阵读了不少政治学相关的书,然后意识到我们教科书里吹嘘的「王侯将相宁有种乎」,号称是中国人民自古就有出身平等的思想,但实质却是「换个人骑到自己头上拉屎」甚至干脆「换老子骑到你们头上」的思想,这跟《大宪章》式的限制统治者权力的想法完全是两个思路,其结果也就天差地别。

进一步想下去,更吊诡的是:《大宪章》这种限制权力的做法确实「不够革命」、「软弱」,凭什么那个国王就得坐在台上?但从结果来看,这种不够革命的、互相妥协的做法反倒保护了更多人的利益。

又要归到胡适先生百年前说的那句,「容忍是自由的根本」。

11.24

最近读弗洛姆的书(《论不服从》、《逃避自由》),里面有个主要观点是,人为什么倾向于服从权威/体制/惯例,是因为这在限制了自由的同时也给了人以安全感。学会不服从是一个人争取自由的条件,但争取到了自由、脱离了之前自己所在的位置以后,这个人必将陷入孤独和孤立。只有在进一步付出努力,找到了自身存在的价值时,这个人才真正拥有了自由。

我觉得这很像是广义上的《娜拉走后怎样》,然后又去翻了一遍这篇文章,里面的这句「人生最苦痛的是梦醒了无路可以走。做梦的人是幸福的;倘没有看出可走的路,最要紧的是不要去惊醒他。」算是概括了我近几年的痛苦状态。

11.27

BBC中文针对大选问题采访了一些台湾人,里面有位眷村出身的小哥说,他是个「大中华主义者」,因此在中国民主化的前提下希望统一,但如果是中共集权体制就支持台独。

2333这可能是最戳中共肺管子的回答了,比上来就直球宣布台独要狠多了

11.27

继续往下看《逃避自由》时想到,描写与这种强大的社会规范抗争失败、最终屈服于与所有人一致的安全感的代表作品,是郑渊洁的《驯兔记》。

12.5

看到一个教孩子数数的短视频,孩子惊恐的眼神看着镜头,明显已经不想思考只想赶紧逃离当下的痛苦状况了,结果最让我惊讶的是评论里的高赞竟然不是批评这位母亲揠苗助长,而是诸如「看着已经开始生气了」「要是我已经开始打了」的论调……真的难受,即使我这一代当了家长,依然有大把这种赤裸裸的控制狂,可以想见下一代的总体心理状态也不会提升多少

说实在的,我不认为一个有正常人类智商的成年人不会数到5,所以苛求这个技能三岁学会还是五岁学会到底有什么意义呢?

12.15

「中国小孩只是他父母福气的材料」,这话真的太犀利了

12.23

看王局的节目里面提到李洪志发出的经文名字叫《棒喝》、《再棒喝》、《猛喝》,也太好笑了,这些题目比中共反右前发的《事情正在起变化》《这是为什么?》还抽象,后者我每次想起来都笑

12.26

听李天豪讲台湾历次选举,讲到蔡英文的时候,他先捋了一遍蔡英文加入民进党前的履历和事迹,然后说「明显是民进党需要蔡英文,而不是蔡英文需要民进党」

这话初听时没觉得什么,但把主语换成岸这边就能发现逻辑有多么不一样